大切なワンコと、少しでも長く、健康で幸せに暮らしたい。そう願うあなたは、きっと多くの情報を集め、毎日愛犬の健康に心を配っていらっしゃるでしょう。

しかし、インターネットや雑誌、YouTube…情報の波に揉まれて、「何を信じたらいいのか分からない」と悩んでいませんか?「この情報は本当に正しいの?」「ウチの子に合っているのかな?」と不安を感じることもあるかもしれませんね。

実は私も、かつてはそうでした。どうすればワンコが本当に健康になれるのか、手探りの毎日。そんな私が、長年の経験と実証を重ねて確信したこと、それが**「歯」と「腸」のケアが、ペットの健康を守る秘訣である**ということです。

今日は、私が「犬幸村」を経営する中で出会った多くのワンコと飼い主さんの実例を交えながら、愛犬の健康を守るための具体的な方法をお伝えしたいと思います。どうか、最後までお付き合いください。

目次

ワンコの体の仕組みから考える、本当に良い食事とは?

あなたは、愛犬のためにどんなご飯を選んでいますか?「グレインフリーがいいって聞くけど、本当にそうなの?」「手作り食がいいって聞くけど、難しいわよね…」そんな風に感じているかもしれません。

私も、多くの飼い主さんから食事に関するご相談を受けてきました。様々なフードを試しては、「なんだか便の調子が良くない」「毛並みがパサつく」といったお悩みを耳にしてきました。

ワンコの食事を考える上で大切なのは、まず彼らの体の仕組みを知ることです。人間と同じように考えていては、見落としてしまう大切なことがあるのです。

人の歯とワンコの歯、何が違う?

皆さんはご自身の歯を鏡でじっくり見たことがありますか?前歯は物を噛み切るのに適した形、奥歯は食べ物をすり潰すのに適した平らな形をしていますよね。

人の歯と犬猫の歯の比較

人の歯: 前歯は切歯、犬歯は尖っているが、奥歯は臼歯で平らな面が多い。穀物や野菜など、様々な食材をすり潰して消化するのに適した形状。

犬猫の歯: 全体的に鋭利で尖っている。特に奥歯もギザギザしており、肉を噛み切り、引き裂くことに特化した形状。植物繊維をすり潰す能力は低い。

そうなんです。ワンコの歯は、肉食動物である彼らが獲物を捕らえ、肉を噛みちぎることに適した形をしているんです。穀物をすり潰すような形状ではありません。

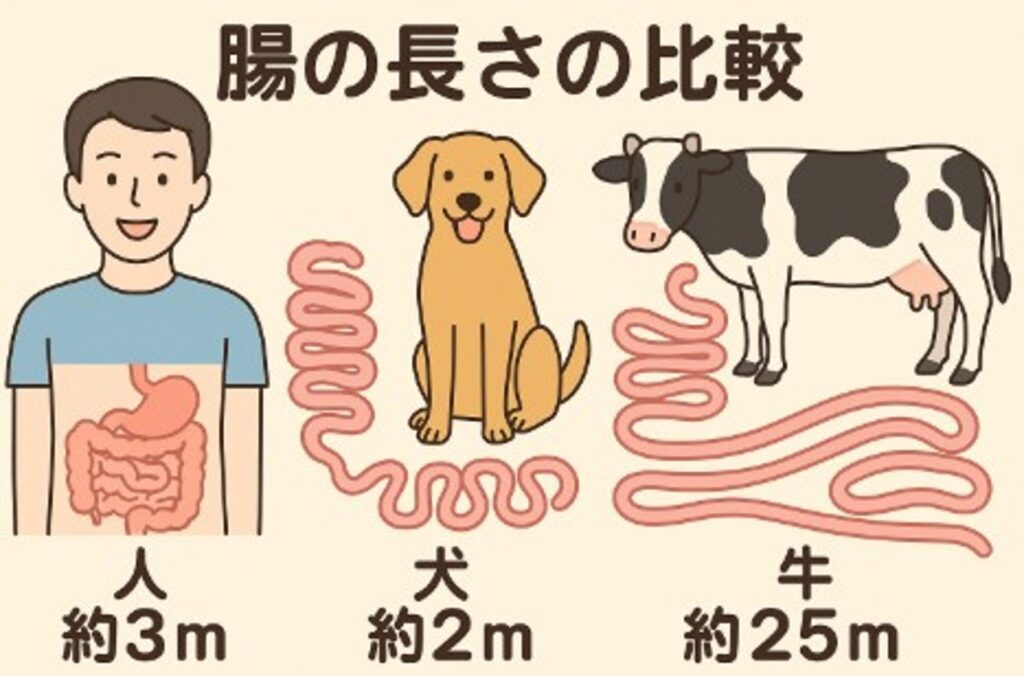

ワンコの腸の短さに隠された秘密

次に、腸の長さに注目してみましょう。

人の腸と犬猫の腸の長さの比較

人の腸: 小腸と大腸を合わせると、身長の約5〜6倍の長さ(約7〜9メートル)

犬猫の腸: 体長の約3〜6倍の長さ(犬は約3〜6倍、猫は約3〜4倍)

牛などの草食動物の腸: 体長の約20倍以上

人間の腸の長さは、食べたものをゆっくりと時間をかけて消化吸収するのに適しています。特に、草食動物である牛は、草という消化しにくいものを分解・発酵させるために、非常に長い腸を持っているんです。

一方で、ワンコや猫の腸は、人間に比べても非常に短いことがわかります。これは、消化に時間のかかる植物性の食物よりも、消化吸収が早い肉や魚などの動物性タンパク質を食べることに特化している証拠なんです。短い時間で効率良く栄養を吸収できる構造になっているわけです。

なぜペットフードに穀物が多いの?酵素の重要性

ワンコの体の仕組みを考えると、彼らが肉食動物であることがよくわかります。それなのに、市販の多くのペットフードには、トウモロコシや小麦といった穀物が大量に配合されているのをご存知でしたか?

なぜだと思いますか?それは、穀物が安価で、フードの量を増やすことができるからです。しかし、ワンコの消化器系にとっては、穀物の消化は大きな負担となることがあります。

さらに、市販のドライフードは製造過程で高温処理されることがほとんどです。この高温によって、食べ物に含まれる**「酵素」**が壊れて失活(働かなくなる)してしまうんです。

酵素は、食べ物を消化・吸収するために不可欠な存在です。私たちの体の中にも酵素はありますが、食べ物から酵素を補給できないと、体内で作られる「体内酵素」を消化のために大量に使うことになってしまいます。

例えば、体が病気と戦うための免疫系の酵素や、細胞の修復に使われる酵素など、本来は別の重要な役割を担うべき酵素が、消化のために使われてしまうのです。これを繰り返していると、徐々に体全体の免疫力が低下し、様々な病気のリスクが高まってしまう、と私は考えています。

実際、「犬幸村」に来るワンコの中には、アレルギーや原因不明の体調不良に悩む子が少なくありませんでした。食生活を見直すことで、劇的に改善したケースも数多く見てきました。

「犬幸村」がお勧めするワンコのご飯

では、愛犬のためにどのような食事を選べば良いのでしょうか?私が長年の経験と知識からお勧めするのは、以下のポイントです。

1.ドライフードなら「グレインフリー」タイプ

原材料表示をよく見てください。トウモロコシや小麦、米などの穀物が主原料になっていない、「グレインフリー(穀物不使用)」のドライフードを選ぶことを強くお勧めします。ワンコの体に合った素材を選ぶことが、健康の第一歩です。

※犬幸村のワンコたちに日ごろ与えているドライフードはこちらです。

➡グレインフリーフードは1キロ当たりの価格が一般ドライフードに比べると高めですが、与える量が少なくて大丈夫なので、コスト的にもそれほど差がないのではと思っています。

2.ドライフードの弱点を補う「生肉」や「粉末酵素」の活用

ドライフードは手軽で便利ですが、先ほどお話ししたように、製造過程で酵素が失活しているという弱点があります。この酵素不足を補うために、食事に安全な生肉や粉末酵素を加えてあげることをお勧めします。

生肉は、熱加工されていないため、酵素がそのまま生きています。粉末酵素は、乾燥した状態で酵素が「眠っている」状態なので、水に触れることで活性化し、食べ物の消化を助けてくれます。例えば、私が多くのワンコに試して効果を実感しているのは、「手羽先チップの冷凍直送便」を解凍して、ドライフードに混ぜてあげる方法です。鶏肉は消化しやすく、適度な脂肪も含まれているため、ワンコの食いつきも非常に良いです。手軽に酵素を補給できるので、ぜひ試してみてほしいですね。

※手羽先チップの冷凍直送便はこちらから購入できます。

➡30個入個別冷凍配送の送料込み1,980円でお試し購入できるのでお薦めです。生肉を与えることに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、信頼できる生産者の元で衛生的に処理されたものを選べば、心配いりません。むしろ、加工されたフードよりも、自然な形で栄養を摂取できるメリットが大きいと私は考えています。

※粉末酵素についてはネットでの案内が出来ないため、ご興味ある方はメールまたはTELにてお問合せください。

メール:kenkohmura@gmail.com

TEL:三条店 0256-35-2571 長岡店 0258-27-6313

歯周病は万病の元!ワンコの歯のケア、ここがポイント!

愛犬の口のニオイ、気になっていませんか?「少し口臭があるけど、犬だから仕方ないわよね」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、その口臭、実は体調不良のサインかもしれません。

「犬幸村」には、口臭や歯茎の腫れに悩むワンコがよくやってきます。中には、歯周病が原因でご飯が食べられなくなり、痩せてしまった子もいました。飼い主さんは、「もっと早く気づいてあげればよかった」と涙を流すことも少なくありません。

虫歯になりにくいワンコだからこそ気をつけたいこと

実は、ワンコや猫は虫歯になりにくいと言われています。なぜかというと、彼らの唾液の質が私たち人間とは違うからなんです。

犬猫と人の唾液の質

- 人の唾液: 弱酸性。糖分をエサにする虫歯菌が繁殖しやすい環境。

- 犬猫の唾液: 弱アルカリ性。虫歯菌が繁殖しにくい環境。

ワンコは虫歯にはなりづらいのですが、だからといって歯のケアをしなくて良いわけではありません。むしろ、人間とは異なる深刻な問題があるのです。彼らの弱アルカリ性の唾液は、歯に付着した食べカスや細菌が石灰化しやすく、歯垢が重なって「歯石」になりやすいという特徴があります。この歯石は、一度できてしまうと歯磨きではなかなか取れません。

さらに厄介なのは、この歯石が歯茎を退化させ、歯の根元まで侵食していくこと。これが歯周病です。歯周病が進行すると、歯がグラグラしたり、抜け落ちたりするだけでなく、口の中の細菌が血管に入り込み、心臓病や腎臓病など、全身の病気を引き起こすリスクが高まることが、近年多くの研究で指摘されています。

実際に、歯周病が改善したら持病のアレルギーが治まった、というワンコを何頭も見てきました。口の中の健康は、全身の健康に直結していると強く感じています。

特に、ペットフードなどの加工品は、人の食べ物に比べて歯に付着しやすいため、飼い主さんによる毎日のケアは必須中の必須なんです。

「犬幸村」がお勧めするワンコの歯のケア

では、具体的にどのように歯のケアをすれば良いのでしょうか?「うちの子、歯磨き嫌いなの…」という方もご安心ください。ワンコが嫌がらないように工夫しながら、毎日続けられる方法をご紹介します。

1.飲み水に加えて歯垢を浮かせる工夫

まずは手軽にできることから始めましょう。市販されているデンタルケア用の液体(歯垢を浮かせやすくする成分が入ったもの)を、いつもの飲み水に加えてあげる方法です。毎日水を飲むたびにケアができるので、ワンコにも飼い主さんにも負担が少ないのがメリットです。私も多くのワンコで試して、口臭の改善を実感しています。

2.歯ブラシは歯茎を傷めない柔らかめが良く、それを好きにさせる工夫

やはり、一番効果的なのは歯ブラシを使ったブラッシングです。しかし、「歯ブラシを見ただけで逃げてしまう」「噛んでしまって磨けない」というお悩みもよく聞きますよね。

まず大切なのは、歯茎を傷つけない柔らかい歯ブラシを選ぶこと。赤ちゃん用の歯ブラシや、犬猫用の指サックタイプの歯ブラシなども良いでしょう。

そして、「歯磨きは楽しいこと」とワンコに思ってもらうための工夫が重要です。

- ステップ1:口を触る練習から

- 最初は、口の周りを優しく触ることから始めましょう。触らせてくれたら、すぐに褒めてご褒美をあげます。

- 慣れてきたら、唇をめくって歯に触れる練習、歯茎に触れる練習と、少しずつステップアップしていきます。

- ステップ2:歯ブラシに慣れさせる

- 歯ブラシにワンコが好きな味のペースト(子犬用のハチミツや、鶏肉をペースト状にしたものなど)を少量つけ、舐めさせてあげます。

- 歯ブラシそのものが「美味しいもの」と認識させることで、抵抗感を減らします。

- ステップ3:短い時間から、優しく

- 実際に磨く際は、ごく短い時間(数秒)から始めます。嫌がるようならすぐにやめ、次の機会に持ち越しましょう。

- 「少しでも磨けたら大成功!」という気持ちで、決して無理強いはしないでください。

- 毎日少しずつ続けることが何よりも大切です。

焦らず、ワンコのペースに合わせてあげてくださいね。私が指導する多くの飼い主さんも、この方法で最初は嫌がっていたワンコが、今では自分から歯磨きをせがむようになった、という嬉しい報告をたくさんしてくれます。

3.歯磨きのポイントは歯の表面プラス頬と歯の間の唾液除去

歯磨きをする際、つい歯の表面ばかりを磨いてしまいがちですが、ワンコの歯磨きには特に重要なポイントがあります。

- 歯の表面を丁寧に磨く:

- 歯と歯茎の境目に歯ブラシを45度の角度で当て、優しく小刻みに動かして歯垢をかき出します。

- 特に奥歯や犬歯の周りは、歯垢が溜まりやすいので意識して磨きましょう。

- 「頬と歯の間」の唾液除去:

- ワンコの口の中は、頬の内側と歯の間(歯列弓)に唾液が溜まりやすい構造になっています。この唾液の中には、歯垢や歯石の原因となる細菌が多く含まれています。

- 歯ブラシや清潔なガーゼで、この部分の唾液を拭き取るようにしてあげると、歯石の形成を効率よく抑制できます。

この唾液除去は、私が多くのワンコの歯のケアをしてきた中で、非常に効果を実感している方法です。ぜひ、今日から実践してみてください。

※歯のケアについて詳しく掲載されている本「イヌこそ歯が命」を紹介します。

大切なのは、愛犬への「愛」と「行動」

ここまで、ワンコの健康を守るための「歯」と「腸」のケアについてお話ししてきました。

「なんだか難しそう…」「私にできるかしら…」と感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。でも、大丈夫です。大切なのは、完璧を目指すことではありません。今日からできること、一つでも良いので、あなたの愛犬のために始めてみることです。

私自身、犬の幼稚園&トリミング「犬幸村」を経営する中で、様々なワンコと飼い主さんに出会ってきました。病気で苦しむワンコ、困り果てた飼い主さん…そんな姿を見るたびに、もっと早く、正しい情報を伝えられれば、と強く感じてきました。

私がお伝えしたことは、決して特別なことではありません。ワンコの体の仕組みを理解し、彼らが本来持つ力を最大限に引き出してあげるための、ごく自然な方法だと私は考えています。

今日から、愛犬の食事に生肉や酵素を少しだけ加えてみる。 毎日の歯磨きを、数秒でも良いから続けてみる。

小さな一歩が、愛犬の未来を大きく変えることにつながります。

あなたの愛犬は、あなたが選んだ「ご飯」を食べ、あなたが施す「ケア」によって、その健康が大きく左右されます。どうか、今日お話ししたことが、あなたの愛犬と、あなたの幸せな毎日を支える一助となれば幸いです。

もし、今日の内容についてもっと詳しく知りたい、うちの子の場合はどうしたらいいの?というご質問があれば、いつでもお気軽にご相談ください。私は、新潟の地で、情熱を持ってワンコの健康と幸せのために活動し続けています。

一緒に、愛するワンコたちが心身ともに豊かに、そして笑顔で溢れる毎日を過ごせるよう、歩んでいきましょう。